こんにちは、つみれです。

このたび、神野正史さんの三国志解説本『世界史劇場正史三國志』を読みました。

「三国志」の流れを楽しく、わかりやすく理解できる内容となっています。

私は小学生の頃から三国志が大好きで、長年この世界に親しんできました。

それでも「この戦いはどうして起こったのか?」「この事件が起きた背景は?」などと聞かれると、「ウッ」と答えに詰まってしまうことが少なくありません。

その理由は、三国志をエピソード単位で個別に捉えていて、そのエピソードを大きな歴史の流れのなかで理解しようとしていなかったからだと思います。(それでもおもしろいんですけどね!!)

はっきり言うと、おもしろそうなエピソードだけをつまみ食いしていただけということです。

「この事件が起きたから、この戦争が起こって、その結果、この土地は誰それが領有するのだ!」みたいに、歴史をストーリーで読み解くというのはとてもむずかしいことです。

でも、それができるととてもおもしろいんですよね。本作はそういうおもしろさを教えてくれる本なんです。

それでは、さっそく感想を書いていきます。

厳密にいうと三国志は、小説の『三国志演義』と歴史書の正史『三国志』がありますが、本作は主に歴史書のほうについて書かれています。

作品情報

書名:世界史劇場正史三國志

著者:神野正史

出版:ベレ出版(2017/7/22)

頁数:469ページ

スポンサーリンク

目次

三国志の世界をわかりやすいイラストで

私が読んだ動機

本屋でひとめぼれしました。ちょっとパラパラめくってみたらめちゃくちゃおもしろかったのよ!

こんな人におすすめ

- 三国志(特に「正史」)が好き

- 三国志の「歴史の流れ」を知りたい

- 視覚的にわかりやすい参考書で三国志を勉強したい

三国志を流れで学べる

三国志にはおもしろいエピソードがたくさんありまして、どこを切り取っても楽しめるといってもいいくらいです。

でも、「事件と事件との因果関係は?」などと聞かれると、意外と答えられないものなんですよね!

その理由の一つには、上にも書いた通り、エピソードを個々に捉えていて歴史全体のなかで理解できていないということがあります。

そしてもう一つには、中国の「正史」は「紀伝体」という歴史の書き方が採られているということがあります。

歴史書の書き方は大きく分けて「編年体」と「紀伝体」というものがあり、カンタンに言うと下のような感じ。

- 編年体:年月日の順を追って事件やできごとを書いていく方式。時間が軸。

- 紀伝体:歴史を人物単位で書いていく方式。人物が軸。

そして、正史『三国志』は中国の正史の例に漏れず、紀伝体で叙述されています。

つまり、大元となる歴史書の「三国志」自体が時間軸で捉えづらいという特徴があるのです!(反対に人物一人ひとりの事跡は追いやすいということになり、叙述方法自体に優劣はありません)

この時間軸で捉えづらい三国志のストーリーを、時代順にわかりやすく説明してくれているのが本書『世界史劇場正史三國志』なのです!これはうれしいですね!

予備校講師の三国志参考書

三国志をちょっと勉強してみよう!と思ったとき、意外とそれに適した本がないという気がします。

人物中心でもなく、エピソード中心でもなく、三国志というストーリーを学ぼうと思ったら、何を読めばいいのか?

吉川英治さんの小説『三国志』というのも、勉強している気がしない・・・。(吉川三国志はめちゃくちゃおもしろいです。三国志小説のおすすめナンバーワン)

そんなとき、本書が力になってくれるはずです!

本書は三国志の中でも小説の『三国志演義』の方ではなく、歴史書の「正史三国志」の方をメインターゲットに最初から楽しく勉強できるようにと配慮されたつくりになっています。(『演義』との違いについてもたびたび触れられています。)

実は著者の神野正史さんは有名予備校で世界史を教えている講師なんです。

さすがに、「教えるツボ」というか「理解させるツボ」を押さえたわかりやすさが特長となっています。

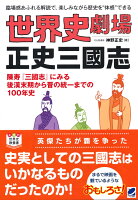

下記に詳述しますが、理解の助けとなるかわいらしいイラストなども差し挟まれた三国志の参考書といった感じで、「三国志を気楽に勉強してみよう!」というときに最適の一冊です。

スポンサーリンク

わかりやすいイラスト

本書の特長の一つがわかりやすいイラストです。

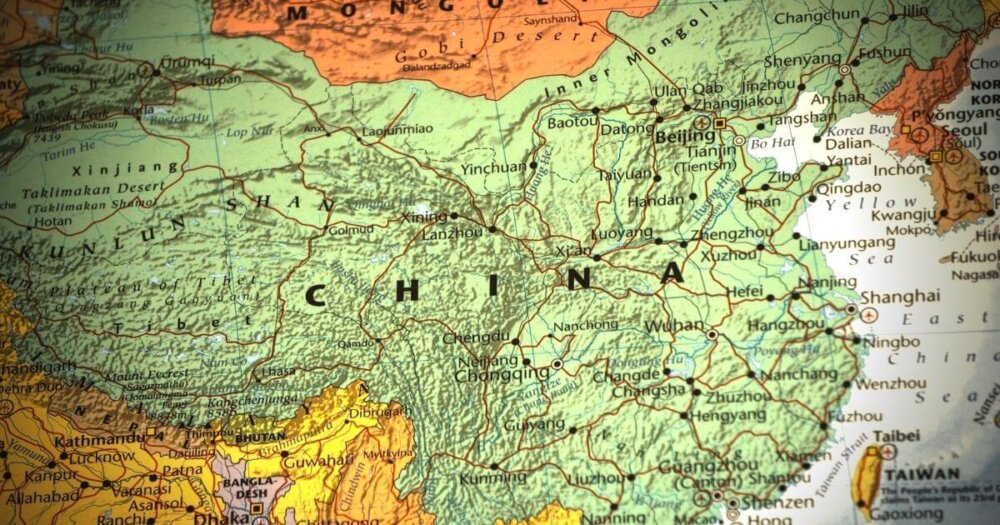

各章の最初のページに、その時代に起きた事件や関係する人物が地図上に落とされた「地図パネル」が用意されているのですが、これが非常にわかりやすいです!

三国志の地名や地理はなかなか覚えられず難しいですが、厳密ではないけれども「なんとなくの位置関係が視覚的にわかる」というのは非常に大きいです。

また、人物については「てるてる君」(これがかわいいんですよ・・・!)というてるてる坊主に似たイラストで描かれています。

例えば、劉備の義弟関羽の場合はてるてる君にヒゲが生えていたりと微妙に登場人物たちに似せてあります(笑)

関羽は立派なヒゲを持っていたことで有名で、『三国志演義』では「美髯公」などと呼ばれています。

てるてる君には人物名以外にその時点の肩書なども併記されています。これもかなり理解の助けになりますね。

非常に分厚い本なので手に持った瞬間怯んでしまいそうになりますが、イラストが豊富でおもしろいので、実際に読み始めてみるとサクサクと読み進めることができてしまいます。

「地図パネル」と「てるてる君」が、ややこしい三国志のストーリーをわかりやすく解きほぐしてくれる名著です!

三国志の終盤も解説

実は三国志の作品は、諸葛亮の死(234年)までは詳しく描かれるのですが、その後の描写は非常に簡潔に済ませてしまうというものも少なくありません。

諸葛亮は三顧の礼で招かれ劉備に仕えた蜀の軍師。

劉備の死後はその子劉禅の後見を託され、北伐を敢行したが五丈原で没した。

一般に三国志は、黄巾の乱(184年)から呉の滅亡(280年)までを扱うので、実に後半の約50年が欠落しているということになるのです。

これは、日本の三国志ブームの火付け役ともいえる吉川英治さんが著作『三国志』のなかで、諸葛亮死後の三国志世界を竜頭蛇尾に過ぎないとして、非常に簡潔に書いて済ませてしまったという事情があります。

他の作品も、この「偉大な先例」に倣って、そこで物語を終えてしまうものが多いのです。

英雄英傑が活躍した三国志前半に比べるとどうしても物語自体の熱量が下がってくる後半部ですから、書かずに終えてしまいたいという気持ちもわかります。

その影響もあってか、三国志後半の歴史の流れというのは、マイナーな世界になってしまっています。

そこで本作の出番です!

本作『世界史劇場正史三國志』は、諸葛亮死後の残りの約50年を丁寧にすくい取って解説してくれているのです。

三国志を最後まで書ききってくれているというのはうれしいですね!

終わりに

三国志の歴史の流れをパパっと理解するのに最適な一冊『世界史劇場正史三國志』について書いてみました。

予備校の講師が書いているだけあって、わかりやすさが最大のセールスポイントとなっています。

三国志のマンガや小説を読むときに本書を脇に置いて、同時に読み進めるなんてことをしてもおもしろいかもしれません。

個人的には『地図パネル』のわかりやすさと、『てるてる君』のかわいらしさを味わってほしいですね!

「三国志を小説で読んでみたい」場合は、別記事におすすめの三国志小説をまとめていますのでそちらをぜひご覧くださいね。

>>おすすめ三国志小説5選!おススメ度、難易度も併せて紹介!

最後まで読んでくださり、ありがとうございます。

つみれ

スポンサーリンク

この記事へのコメントはありません。